第2弾 水道に挑戦

第2弾は庭に水道を!!

洗濯ラックを作っていた時に常に思っていたことですが、庭に立水栓が欲しい。今回はこの願いを叶えるための挑戦となります。

地面に埋まっている散水栓はあるのですが、使い勝手は良くなく周辺が水浸しになるのでこれは是非とも改善したいという事で第2弾の白羽の矢が立ちました。

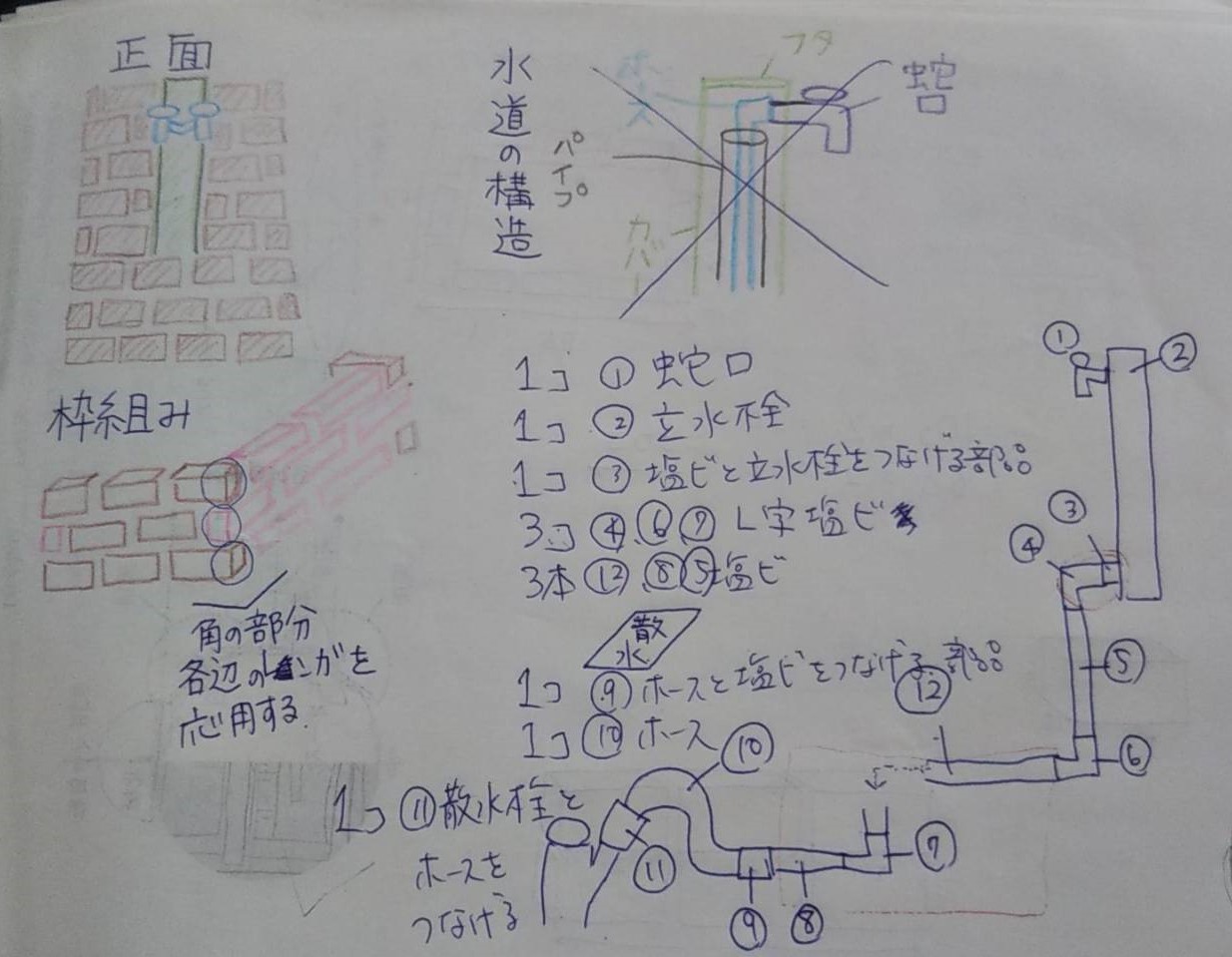

まずは設計

正直ここが一番苦労しました。散水栓をどうやって立水栓に変えるのか、排水の仕組みはどうするのか、どこに作るのか、etc 考え出したらキリがないですが、考えるしかない。

上の設計図は私が頭の中で考えていた設計を言語で説明していたことに、煮えを切らした妻が描いたものです。設計中でも色々と問題は見つかりましたが、最終的には作業中も問題がありこの設計通りとはいきませんでした・・・

設計のコンセプトとしては「水受けはモルタルで作り周りはレンガで囲う」「排水は近くの雨水枡から行う」「既存の散水栓は極力手を加えず止水栓代わりとして使う」です。

特に3つ目については、自分の腕を微塵も信用してないため仮に水漏れや破損が起こってもすぐに水を止められるよう散水栓の蛇口は残したままにしようという判断です。

材料を購入

材料は立水栓、蛇口、レンガ、モルタル、塩ビ管がメインとなります。他にも必要なものとしてスコップや左官ごて、塩ビ用の接着剤、塩ビ切断時のバリを取る鑢(やすり)など色々揃えました。

ある程度のモノは近くのホームセンターと100均で揃えられましたが立水栓や塩ビ接続パーツはホームセンターにはなかったので、Amazonで探して購入しました。

塩ビ接続パーツは散水栓の蛇口を残すため、蛇口と塩ビをホースで繋ぐために買いましたが問題が発生し結局使わずに終わりました。

左下の写真は雨水桝の蓋ですが、こちらも穴が開いているタイプを探しましたがなかったので別の方法で排水できるよう変更しました。

いよいよ立水栓の地中部分に着手

コロナの影響で、材料がなかなか調達できなかったり雨が降ったりと作業までの道のりが少し長かったですがやっと着手を開始しました。

最初は凍結防止用に塩ビ管を地中深く通すための穴堀りから開始。

小さい頃からそうですが、穴を掘る作業ってなぜか好きなんですよね~。 結構な肉体労働ですが、それほど苦に感じることなく黙々と作業できます。

実際に左の図のように掘ってみると、いきなり問題発生!

雨水枡(写真の右側上部にある丸いやつ)の排水管が立水栓の設置予定の真下にあったため、「立水栓を埋められない?」と焦りました。

結論としては立水栓は壁と排水管の間にギリギリ埋めることができ、給水用の管も排水管の上から通せたので何とか事なきを得ました。

やる前に排水管の設計図をちゃんと見ておくべきでした。いや~発覚した直後は結構焦った。

散水栓ボックスから立水栓までの距離を上下左右含めて測り、長さに合わせて塩ビ管を切断し継手と専用接着剤を使って仮設置してみました。

最初は塩ビ用のノコギリで切断してましたが、断面が真っ直ぐ綺麗にならなかったのでパイプカッターで途中から切ってました。個人的にはこっちの方が断面がきれいで楽だったので良しとしてますが、やり方としてはNGかもしれないです。

これは掘ってみて初めて気づいたのですが、既存の塩ビ管は私が用意したVP管(灰色の管)ではなく、VP管よりちょっと丈夫なHIVP(黒い管)を使っておりました。本来は異なる種類の塩ビ管を接着することは基本的にはNGなのでHIVP管に合わせるベきですが、今回は止水栓代わりの蛇口を残して挟んでるので無視してVP管を使いました。

塩ビ管の接続は接着剤で塩ビ管を溶かして繋げるようなんですが、種類の違う塩ビ管では溶かすための接着剤が異なるので上手く接着できず水漏れ等が発生するのでNGなんだとネットで理解しました。

本当は散水栓の蛇口からホースを付けて塩ビ管と繋ぐ予定でしたが、元々水槽などの水圧の低い個所で使うことを想定された商品だったようで水圧がかかるとスポッと抜けて使い物になりませんでした...

後でホームセンターで探したところ、直接蛇口と塩ビ管を接続する継手が存在していたのでパッキンシールを蛇口に巻いてキッチリ繋げました。これで水圧が高くても余裕で耐えられるようになりました。

水受け部分の作成

水受け部分は結構こだわりました。庭は雨が降ると靴が泥だらけになるので、長靴を履いたまま乗って洗えるよう水受け部分は高さを捨てて地面と同じ高さにしました。

自重に耐えられるようモルタルで作り、見た目を良くするため周りはレンガで囲みました。残念な点としては、設計通りに作るとレンガが相当数必要となるため予算をオーバーしてしまうのでレンガの囲みは1段のみとしています。

実際にレンガを並べてみると、立水栓が設置の都合上レンガの間に入らざるを得なくなった影響でレンガを綺麗に並べるには、1個だけ立て掛けて埋めるという結論に達しました。

先述したように、実際に中に入って洗えるように水受けの広さは気持ち広めに確保できるようにレンガを並べています。

さぁ、ここからは満を持して初めてのモルタル作業の開始です。

ここでネットで知った注意点ですが、モルタルは固まるために水分が必要らしくレンガを水につけて事前に水分を含ませることが大事なようです。

モルタルを水とかき混ぜるための容器ですが、トロ船は値段も高くかさ張るので、100均に200円?(だった気がする)で売っていたケースでモルタルをかき混ぜました。

一度に大量にはできないため、何度も使っては作ってを繰り返しましたが左官作業は妻が嬉々としてやってくれたので、私は肉体労働に徹しました。

左官ごても100均で1つ買っただけですが、レンガとレンガの間は弁当についてくるようなプラスチックのスプーンで十分綺麗に妻がやってくれました。また、私の要望で水受けの底は排水管に向かって傾斜をつけるようお願いしたので、ここも妻がやってくれました。(私は細かい作業が苦手なので、こういうのをやってもらえるのは凄く助かります。)

作業の最後に立水栓が倒れないように、周りをモルタルで固定し雨水桝にも排水溝の蓋のイメージで養生した枠を置いてモルタルで周りを成型。

これで水受けの作業は9割完成です。後はビニールシートを被せて適度な水分を保ち固まってくれることを祈るのみです。

余ったモルタルについては、そのまま排水に流すのはNG!! モルタルは水分があれば固まるため余らないように調整して使用します。私は余ったモルタルは地面の上で固めからハンマーで叩いて、砕き石として利用しました。(他にも次の物置の土台となるブロックの隙間にも詰めました)

そして理想とした立水栓が完成

仕事もあったので、1週間ほど放置してモルタルがつかないように養生していたものを全て剥がしました。

写真内にある長方形の黒い網状のモノはホームセンターで買った排水溝の蓋代わりにおいてます。

写真には取ってませんが、この黒い蓋の下に鉢植え用の底にひくネットを100均で買って敷いてます。不要なごみが、なるべく排水管に入らないようにするための配慮ですが管の底にごみを貯めて簡単に捨てられる水切りカゴ?(名称が判らないですが・・・)のようなものがあるので要らないかもとは思いました。

最後に靴の底に着いた泥を落とすための人工芝を置いてやっと完成しました。

個人的な、この立水栓の一番のポイントは自作した部分で問題が発生しても散水栓だった蛇口を止めれば漏水を防げるので安心感が半端ないって部分だと思ってます(笑)

後は、雨水桝をそのまま残しているのでレンガの高さまでなら雨水桝で蓋をすれば水を張ることも容易に可能な点ですかね。

今回の作業を振り返って

・設計時の材料選びは慎重に行うべし。無駄な買い物をとなってしまう。

・一部レンガが曲がってしまっていますが、これは手作業の証として味があるとして許容する。

・作業は肉体労働が多く、設計も大変だったけど完成したら全て報われたと心から思えた。